※この記事にはプロモーションが含まれています。

日勤に比べて「夜勤はつらい」「体に悪い」という声は多いです。ですが、10年以上夜勤を経験し、現役の主任看護師である私にとっては“メリットしかない”――これが実感です。

結論から言うと、収入の上乗せ・日中の自由時間・人間関係の軽さ・判断力の鍛錬といった利点が、正しいやり方さえ押さえればデメリットを大きく上回ります。本記事では、私の体験談をもとに、夜勤を「メリットしかない」状態にする7つの理由と実践法を解説します。

この記事でわかること

- 夜勤で確実に得られるメリットとその再現方法

- 体に負担をかけないためのルーティン設計

- 夜勤が向いている人/向いていない人の見極め方

夜勤には“メリットしかない”と断言できる7つの理由

私はこれまで多くの現場で働く中で、結局夜勤にはメリットしかないと実感しています。その根拠は、以下の7つの理由です。

- 手当で年収が明確に上がる

- 日中の自由時間が使える

- 人間関係のストレスが少ない

- 業務に集中でき、判断力と優先順位付けが鍛えられる

- 生活コストと時間ロスが下がる

- 体調管理の“仕組み化”でむしろ健康意識が上がる

- キャリア戦略で優位に立てる

1. 手当で年収が明確に上がる

夜勤の一番の魅力は、やはり収入がはっきりと増えることです。日勤だけの働き方では得られない「夜勤手当」「深夜手当」「回数インセンティブ」が積み重なり、シフトに入る回数に応じて確実に収入アップにつながるのが特徴です。

ryanta73

ryanta73看護師が高収入だといわれるのも、夜勤手当の存在が大きいです。

「夜勤ができるかどうか」は、看護師が職場での給与レンジを決める大きな要素にもなります。夜勤に入れる看護師は人数が限られているため、交渉の場面でも有利に働きやすいのです。

»【稼ぎたい看護師必見】夜勤のダブルワークはきつい?原因やメリット・対処法を紹介

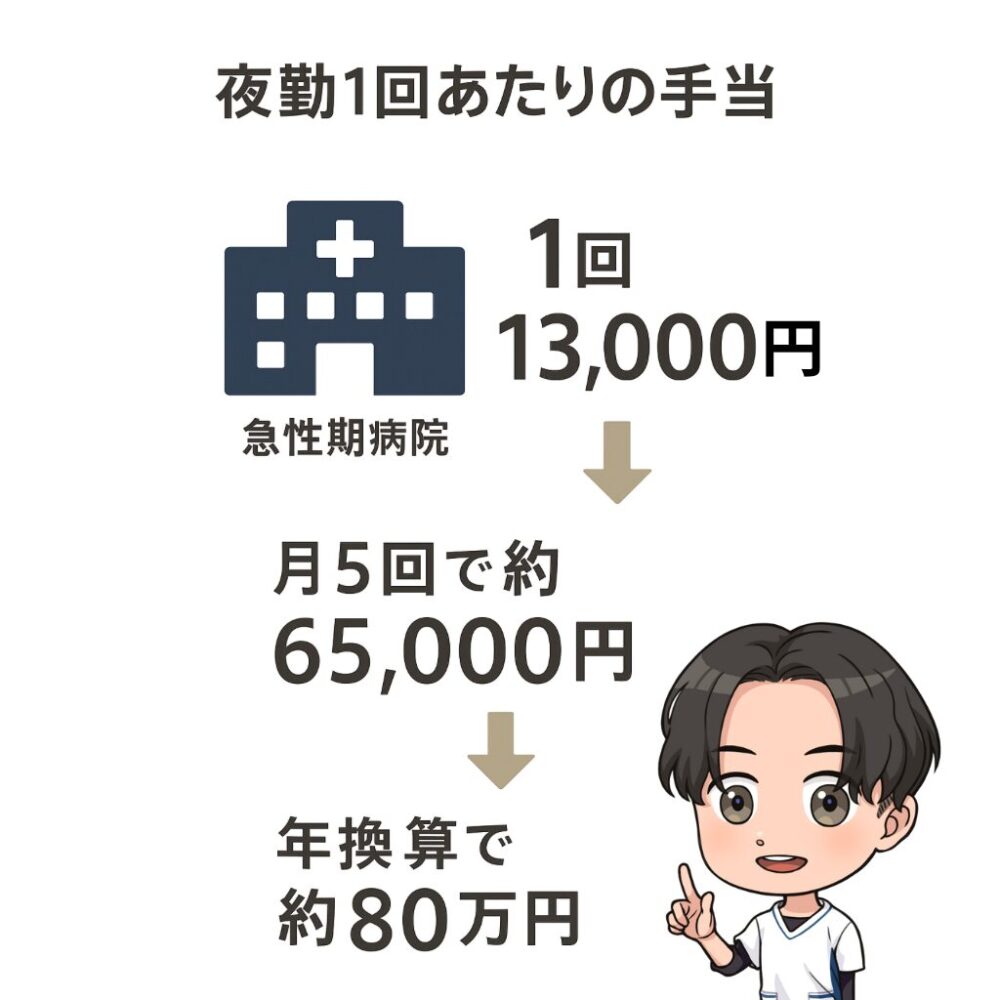

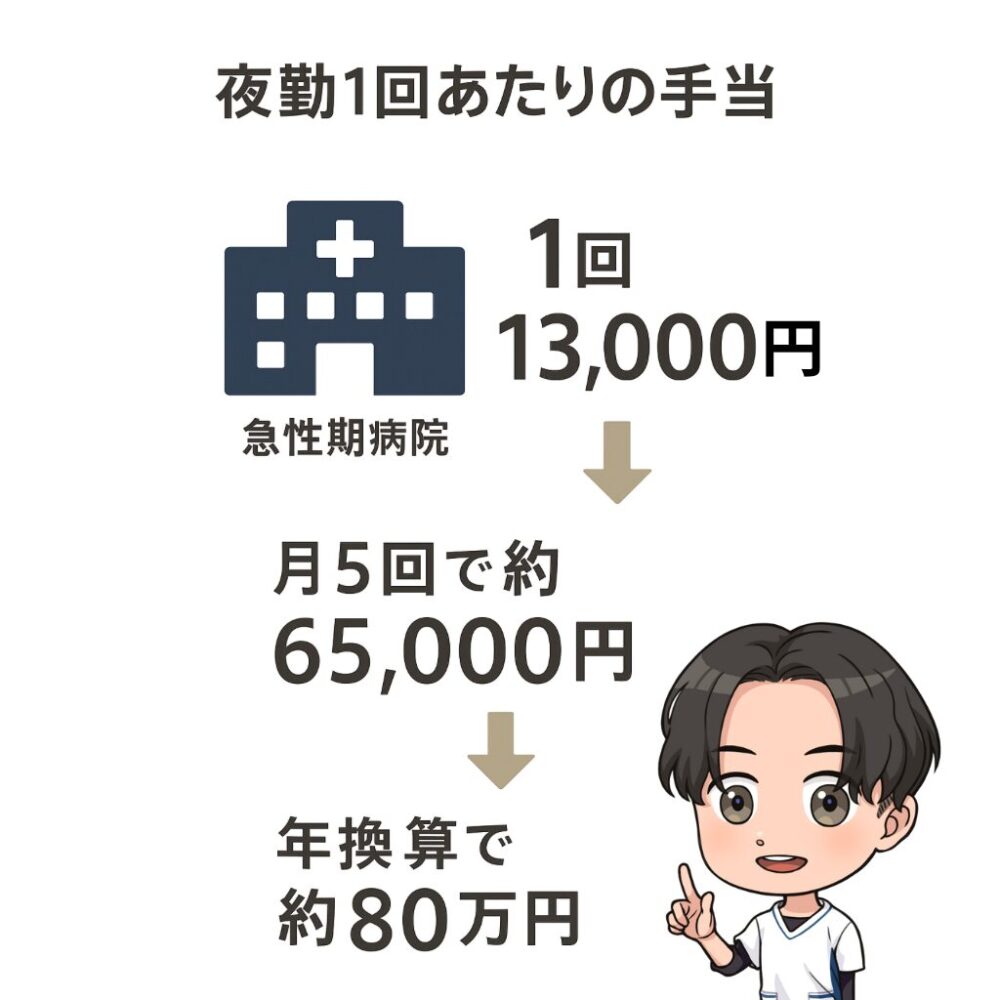

私の手当と回数のリアル

急性期病院に勤めていた頃は、夜勤1回あたり1万3,000円前後の手当をもらっていました。月5回で約6万5,000円、年換算すると約80万円の上乗せです。

精神科病院では夜勤1回あたりの単価が少し低めでしたが、その分回数を多くこなせたため、年間で見ると急性期病院の時と同じくらいの収入増です。現在の介護施設では夜勤回数は少なめですが、夜勤バイトを組み合わせることで月プラス10万円前後を安定的に確保できていました。

「回数 × 単価」がはっきり数字で見えるので、計画的に年収を上げやすいのが夜勤の大きな強みです。

同じ夜勤でも、1回あたりの手当(単価)は職場でかなり差が出ます。今の相場、ぜひ確認してみましょう。

2. 日中の自由時間が使える

夜勤を続けるうえで、もうひとつ大きなメリットが日中の自由時間が確保できることです。役所や銀行、病院などは平日昼間しか開いていないことが多いですが、夜勤のシフトであれば混雑を避けて用事を済ませられるため、ストレスが大幅に減ります。

私はこの時間を使ってWEBライターとしての副業を続けていました。夜勤明けや次の夜勤までの昼帯を執筆時間にあてることで、安定的に副収入を得ることが可能です。

当時はライターで月10万円ほど稼いでいました。主任となり夜勤がなくなってしまったことで作業時間が減り、現在は5万円ほどの副収入です。

子育て世代にとっても、学校行事や通院に参加しやすいのは大きなメリットです。日勤帯のシフトでは有休を取らないと参加できないような予定にも、自然と参加できるようになります。

私の自由時間活用

- 副業スケジュール

- 夜勤明けは午前中に仮眠をとり、午後13〜15時を執筆時間に固定。これだけで月プラス10万円前後の収入を確保しました。

- 子育てとの両立

- 運動会や授業参観など、日勤オンリーの頃は調整が難しかった行事も、夜勤シフトのおかげでスムーズに参加できるようになりました。

- 生活の質

- 混雑がない時間帯に役所や病院へ行けるので、待ち時間が減り、心にも余裕が生まれました。

夜勤は「稼げる」だけでなく、時間の使い方を自分でコントロールできる自由さが最大のメリットです。

3. 人間関係のストレスが少ない

夜勤は日勤に比べてスタッフ数が少ないため、少数精鋭でシフトを回すことが多いです。その分、会議や委員会、書類整理などの雑務がほとんどなく、目の前の患者への看護に集中できる環境になります。

少人数で動くことでメンバー同士の距離が近くなり、自然と助け合う雰囲気が生まれやすいのもメリットです。日勤帯にありがちな「誰がやる・誰がやらない」といった人間関係の摩擦が少なく、心理的に安心して働けるのが夜勤の特徴です。

»【限界寸前】看護師の人間関係がドロドロ…辞めたかった私が救われた7つの対処法

私の人間関係の変化

日勤では「委員会の資料作りを押しつけられる」「雑務の負担が偏る」といった不満が多く、ストレスの種になっていました。しかし夜勤では、そもそも会議や雑務がなく、業務に必要なことだけに集中できます。

スタッフも少人数なので「自分の仕事をやればOK」という空気があり、人間関係で悩む場面がほとんどなくなりました。

この環境の違いだけでも、私にとって夜勤は「働きやすさが格段に上がる」と感じた大きな理由です。

4.業務に集中でき、判断力と優先順位付けが鍛えられる

夜勤は日勤と違い、検査や処置、リハビリなどがほとんど行われないため、定時のルート業務と突発的な対応が中心になります。この「予定+予測不能な出来事」の組み合わせは、判断力と優先順位付けの力を磨く最高のトレーニングです。

特に急性期では「急変対応」、精神科では「不穏・徘徊対応」、介護施設では「急な体調変化の観察」など、夜ならではの場面が多くあります。そうした瞬間に冷静に状況を見極め、どの業務を優先すべきか判断する力が自然と身につきます。

優先順位付けが生きた場面

急性期病院の夜勤中、同時に2人の患者さんからナースコールがあった時です。まずはバイタルサインが落ちていると思われる患者を最優先し、もう一人にはスタッフを分担して対応しました。

精神科病棟では、不穏の患者が動き出した瞬間に巡視ルートを変えて先回り対応。介護施設では、夜間に発熱した利用者の緊急対応を行いつつ、定時投薬や排泄介助をどう遅らせずに回すかを即判断。これらの判断を的確に行うための経験は、少数精鋭の夜勤帯でこそ磨かれます。

業務に集中できる環境でありながら、突発対応で頭をフル回転させる場。この経験が、日勤の多忙な環境でも役立つスキルにつながっています。

5. 生活コストと時間ロスが下がる

夜勤をしていると、自然と日中の空き時間を活用する生活リズムになります。これが意外と大きなメリットで、生活コストや時間の無駄を減らせるのです。

たとえば、病院や役所に行くときも、日中の混雑を避けられるので待ち時間がほとんどありません。美容院や買い物も平日昼間に行けるので、割引が効いたり、予約が取りやすいといったメリットも。交通面でも、通勤ラッシュを避けられるため、ストレスや時間のロスが少なくなります。

これだけでも日勤帯に比べて心と体の負担がかなり軽くなります。

私の生活コスト&時間の違い

日勤オンリーだった頃は、銀行や役所の手続きは土日に行くしかなく、毎回1〜2時間待ちが当たり前でした。夜勤シフトを組むようになってからは、平日昼間にサッと用事を済ませられるため、待ち時間はほぼゼロです。

この浮いた時間を副業や休養に回せるようになり、結果として月に数十時間の余裕が生まれました。

お金だけでなく「時間の節約」ができることは、夜勤を続けるうえで大きな安心材料になっています。

6. 体調管理の“仕組み化”でむしろ健康意識が上がる

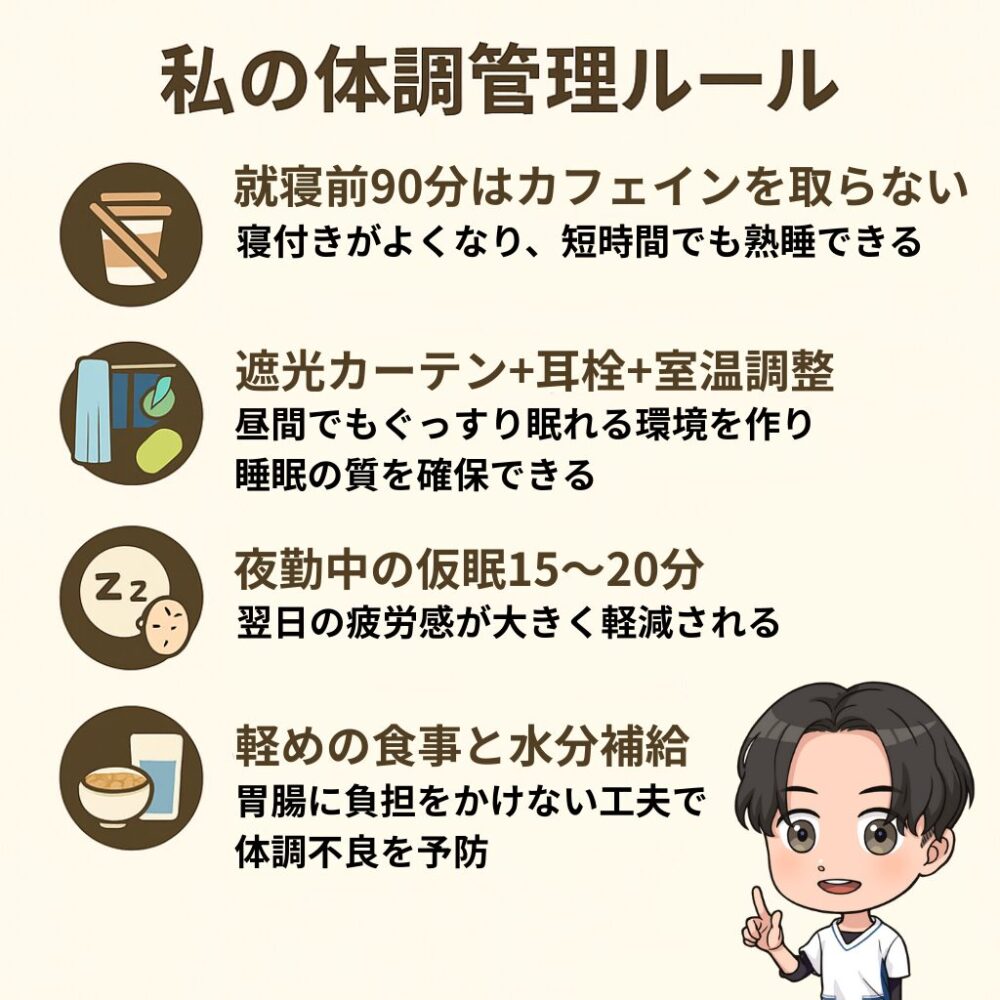

「夜勤=体に悪い」というイメージは確かにあります。しかし私は夜勤を続ける中で、逆に健康意識が高まったと感じています。夜勤をするうえでは 睡眠の質を上げる工夫や、体調を崩さないための習慣づくりが必須だからです。

遮光カーテンや耳栓で睡眠環境を整えたり、就寝前のカフェインを控える、軽い運動や食事のタイミングを決める――こうした“仕組み化”を自然と取り入れるようになりました。その結果、日勤の頃よりもむしろ自分の体調に敏感になり、健康を意識した生活が習慣化したのです。

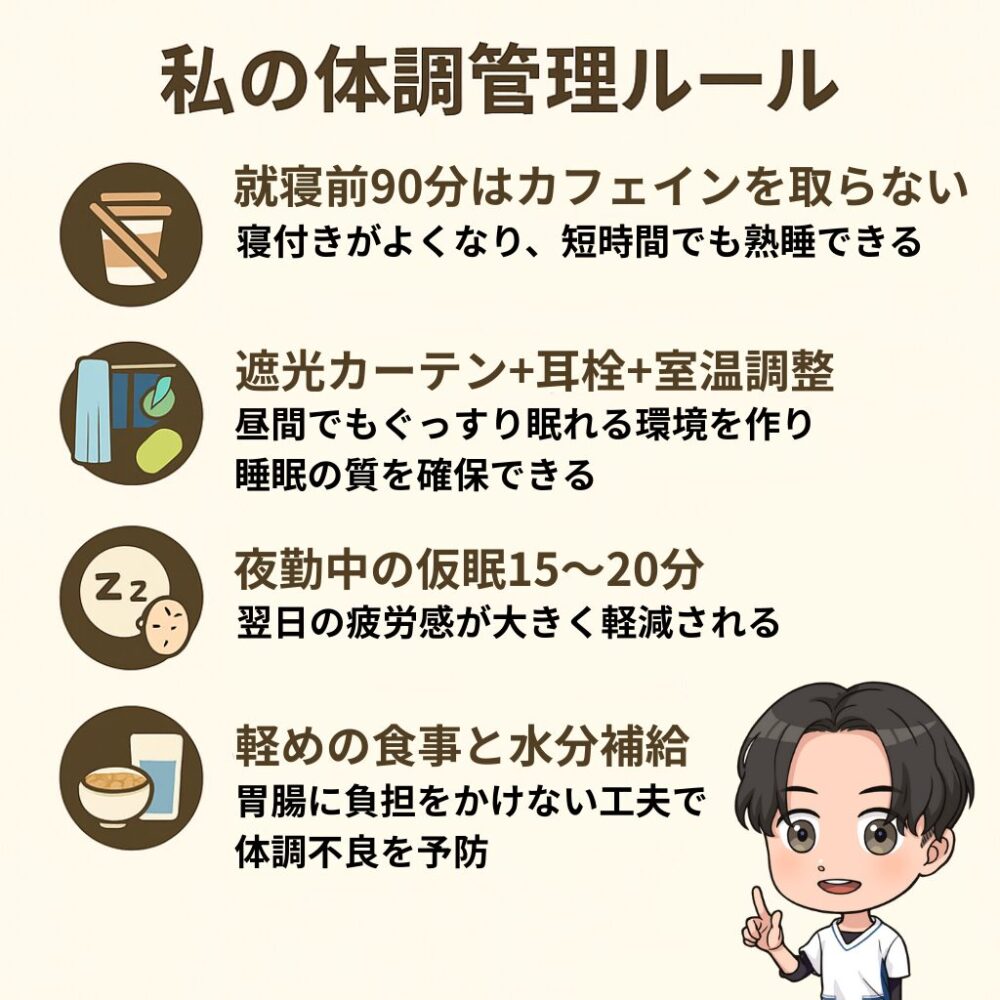

私の体調管理ルール

就寝前90分はカフェインを取らないこので寝つきが良くなり、短時間でも熟睡できるようになりました。睡眠を取る際は、遮光カーテン+耳栓+室温調整を意識することで、昼間でもぐっすり眠れる環境を作り、睡眠の質を確保。夜勤中の仮眠を15〜20分ほど確保することで、翌日の疲労感が大きく変わります。

夜勤の前後は睡眠不足になりがちです。軽めの食事と水分補給など、胃腸に負担をかけない工夫で体調不良を防止しています。

工夫を積み重ねた結果、夜勤をきっかけに「健康意識が高まった」と胸を張って言えるようになりました。

7. キャリア戦略で優位に立てる

夜勤を経験していることは、キャリアの武器にもなります。夜勤に対応できる看護師は限られているため、求人や転職の場面では「夜勤に入れるかどうか」が条件面を大きく左右します。夜勤が可能であること自体が交渉材料となり、給与や待遇面で優遇されやすいのです。

さらに、夜勤経験は「緊急時に冷静に対応できる力」や「少人数での連携力」を証明する材料にもなります。面接や評価の場で「夜勤を通じて鍛えたスキル」としてアピールできるので、キャリアの幅が広がるのも大きなメリットです。

私が転職面接で評価された点

実際に転職活動をした際、人事担当者や面接官からよく聞かれたのが「夜勤はできますか?」という質問でした。私が「夜勤経験あり」と答えると、即戦力として期待される反応をされることが多かったです。

また、主任へ昇格する際にも「夜勤での判断力・調整力」が評価され、リーダーシップや管理職候補として見られるきっかけになりました。

夜勤は収入だけでなく、キャリア形成や昇進にもプラスの影響を与える働き方だと実感しています。

それでも夜勤が「つらい」「体に悪い」といわれる理由

ここまで「夜勤にはメリットしかない」とお伝えしてきましたが、もちろん全員に当てはまるわけではありません。実際に「夜勤はきつい」「辞めてよかった」「体に悪い」と感じている人がいるのも事実です。なぜそうした声が生まれるのか、 その原因を解説します。

»「夜勤が体に悪い」は嘘だった?体験談と医学データで徹底検証!

- よくある“つまずきパターン”と原因

- 私が夜勤で失敗しかけた経験

- リスク最小化のチェックリスト

よくある“つまずきパターン”と原因

夜勤で失敗してしまう人には、いくつか共通するパターンがあります。

- 睡眠環境が整っていない

- 遮光カーテンがない/騒音や温湿度の管理が不十分/就寝前にカフェインを取ってしまうなど。

- 生活リズムの工夫不足

- 起床時の光の浴び方、仮眠の取り方が間違っていると、体内リズムが崩れやすい。

- 職場環境の問題

- 人員体制が薄く、休憩がまともに取れない/業務負担が偏りすぎる。

- 通勤時間が長すぎる

- 片道1時間以上かかると、ただでさえ短い睡眠時間がさらに削られる。

- 家庭や生活設計と合わない

- 家族が日勤生活リズムの場合、どうしても生活時間が噛み合わず、疲労や孤独感がたまる。

こうした要因が重なると、「やっぱり夜勤はつらい」「体に悪い」と感じるのは当然です。

≫夜勤はすべてがおかしくなる…10年経験した現役看護師が生活を立て直した方法5選

私が夜勤で失敗しかけた経験

実は私自身も、夜勤に慣れる前は失敗しかけた経験があります。

夜勤明けに「昼間は明るいから」と無防備に過ごし、ブルーライトを浴び続けた結果、眠りが浅くなり、頭痛や疲労感が抜けない時期がありました。当時は理由がわからず、病棟の先輩に相談したところ、以下の工夫を教えてもらいました。

修正すべき工夫

- 朝帰宅したらまず遮光カーテンを閉め、ブルーライトを遮断

- 就寝前はスマホを見ない/カフェインは夜勤終了の3時間前にストップ

- 寝室の温度・湿度を一定に保ち、耳栓とアイマスクを習慣化

これらを徹底してから、昼間でもぐっすり眠れるようになり、体調不良が一気に改善しました。

仕組み化さえすればリスクは大きく減らせるのです。

リスク最小化のチェックリスト

夜勤を「メリットしかない」状態に近づけるために、私が実践していたリスク回避のチェックリストを紹介します。

- 就寝前は最低3時間カフェインを取らない

- 軽めの食事+水分補給を意識(暴飲暴食は避ける)

- 夜勤中の15〜20分仮眠ルールを守る

- 起床直後に自然光や強い光を浴びる(体内時計をリセット)

- 遮光カーテン・耳栓・アイマスクで睡眠環境を固定化

- 室温・湿度を一定に保つ(夏・冬は特に重要)

職場選びでは、以下を確認することを心がけています。

- 夜勤時の人員体制(最低2人以上か)

- 急変時のサポート体制が整っているか

- 休憩を確保する文化があるか

このチェックリストをベースに、自分なりにルールを作れば、夜勤のデメリットはかなり抑えられます。

メリットしかない夜勤に向いている人/向いていない人

夜勤は工夫次第で「メリットしかない」働き方になりますが、誰にでも合うわけではありません。ここでは、私の経験から見た「向いている人」と「向いていない人」の特徴を整理します。

向いている人

- 生活リズムを自分でコントロールできる人

- 睡眠時間をしっかり確保するために、遮光カーテンを使ったり、就寝前のルーティンを守れる人。

- 少人数チームでの仕事が好きな人

- 夜勤はスタッフが少ないため、「少数精鋭」で動くことが多い。人間関係の煩わしさが減り、シンプルに業務に集中したい人には向いています。

- 収入アップの目的が明確な人

- 「家計を支えたい」「貯金を増やしたい」「副業と両立したい」など、目的がはっきりしている人は、モチベーションを保ちやすいです。

向いていない人

- どうしても昼間に眠れない人

- 睡眠環境を整えても眠れないタイプの人にとっては、夜勤は大きな負担になります。

- 家庭や生活のリズムと合わない人

- 小さな子どもがいる、家族全員が日勤生活など、夜勤が生活にマッチしない場合はストレスが溜まりやすいです。

- 通勤時間が長い人

- 片道1時間以上かかると、ただでさえ短い睡眠がさらに削られてしまい、体調を崩しやすくなります。

私がタイプの違いを実感した場面

私自身は「日中にぐっすり眠れるタイプ」ではなかったため、昼間に眠れず、体調を崩してしまったこともありました。そのときは「どう頑張っても昼間に眠れない」と悩んでおり、最終的に夜勤の回数を減らしてもらった経験もあります。

逆に私の同期の看護師は「昼間でも眠れる環境を作れば問題なし」と考えられたので、同じ夜勤でも合う/合わないは人によって大きく違うと実感しました。

»看護師が夜勤をやめてよかった5つの理由|10年以上夜勤を続けた私の体験談

夜勤が合うかどうかは、体質や生活環境によるところが大きいです。大事なのは、自分の特性を知って働き方を選ぶことです。

【施設別】筆者が経験した夜勤スケジュールの実例

夜勤の働き方は職場によって大きく変わります。ここでは、私が経験した 急性期病院・精神科病院・介護施設 の夜勤スケジュールを例に挙げて紹介します。実際の流れをイメージすることで、夜勤のリアルが分かりやすくなるはずです。

- 急性期の夜勤

- 精神科の夜勤

- 介護施設の夜勤

≫看護師の夜勤を完全ガイド|勤務時間・仕事内容からきつい理由と対策を解説

急性期の夜勤

急性期病院の夜勤は、緊張感が高い現場です。常に急変の可能性を意識しながら動く必要があります。

急性期での夜勤の1日の流れ

私が急性期病院で行っていた工夫

急性期病院では急変が重なることもあり、常に優先順位を意識していました。例えば「バイタルが落ちた患者を最優先 → 軽度のナースコールは後で対応」といった判断力が鍛えられたのは急性期夜勤ならではです。

精神科の夜勤

精神科病院の夜勤は、患者さんの行動観察と安全確保が中心です。突発的な出来事もありますが、急性期に比べると身体的処置は少なめです。

精神科での夜勤の1日の流れ

私が精神科で行っていた工夫

不穏な患者が動き出すことが多い時間帯は、あえて巡視頻度を増やして先回りするようにしていました。大きな事故につながらず、チームで安心して乗り切れた経験は、精神科夜勤ならではの学びでした。

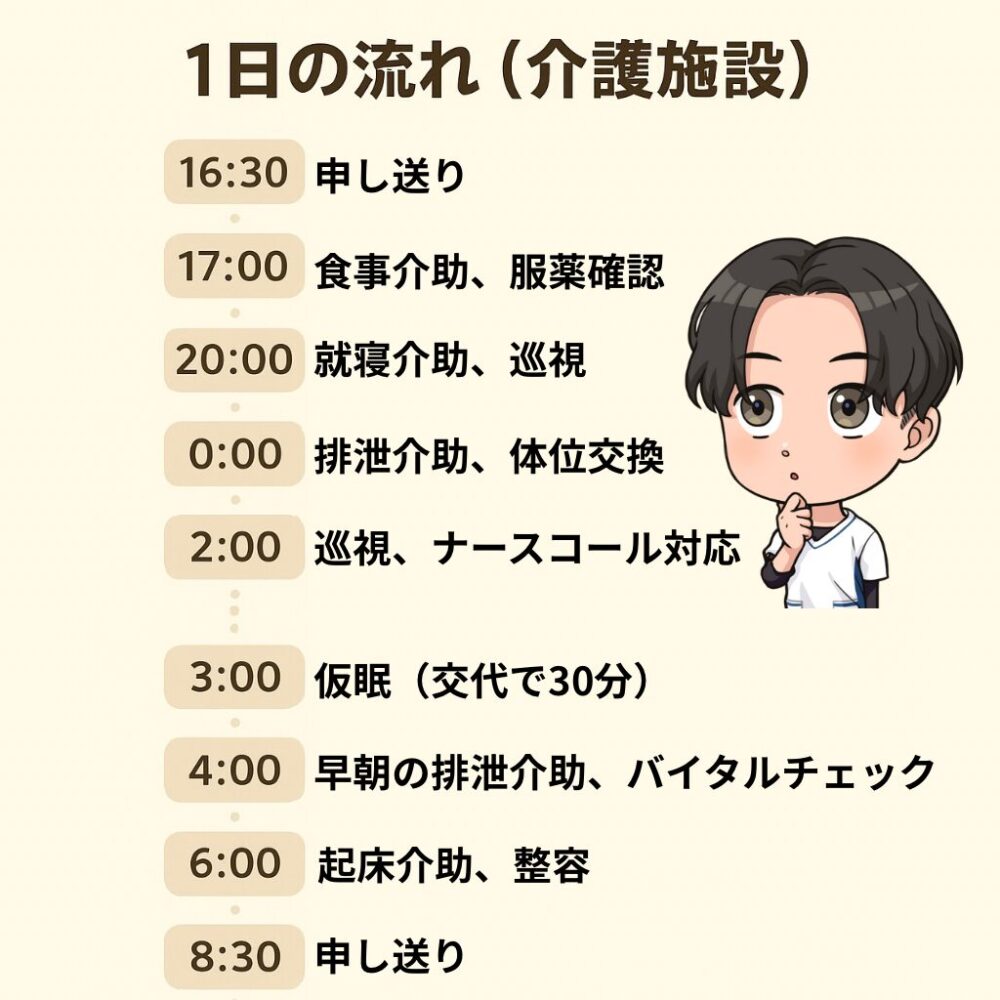

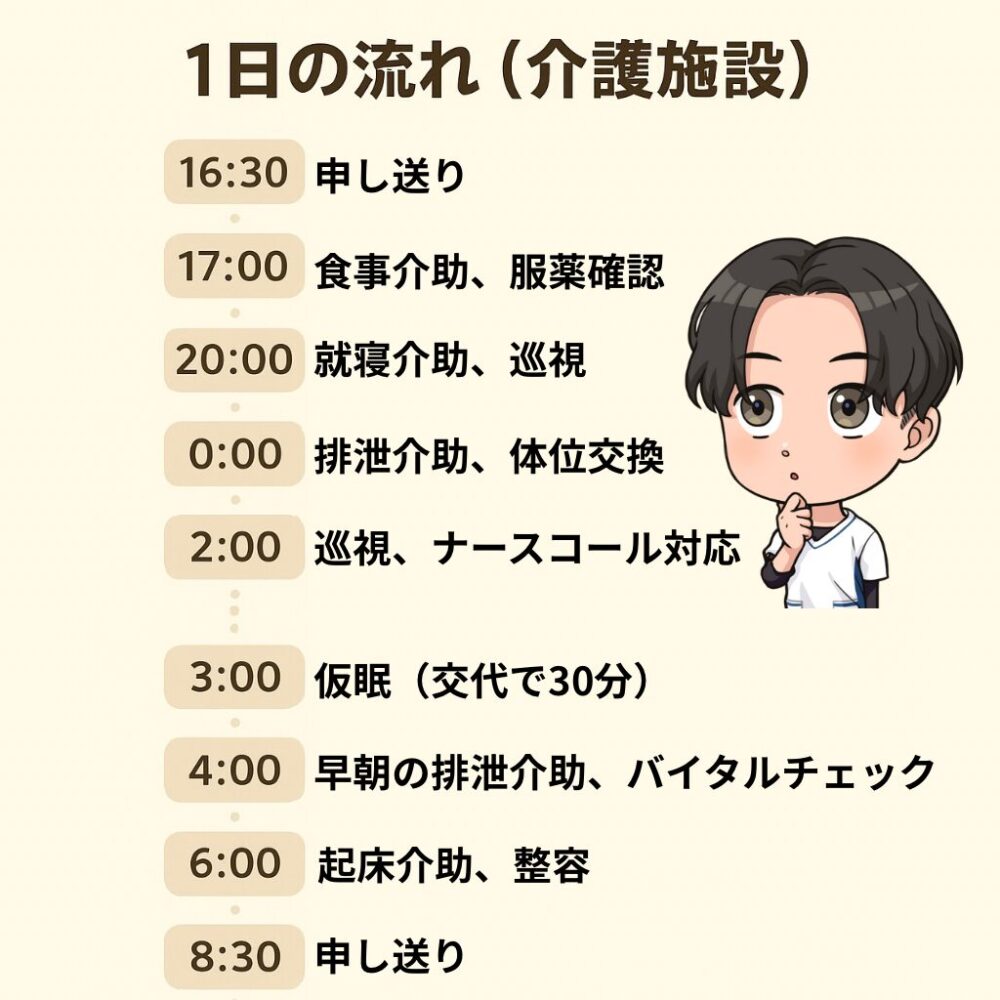

介護施設の夜勤

介護施設の夜勤は、利用者さんの生活を支えるケア中心です。医療行為は少なめですが、観察力と生活支援のきめ細かさが求められます。

介護施設での夜勤の1日の流れ

私が介護施設で行っていた工夫

夜間はスタッフが少ないので、「誰にどのタイミングで対応するか」をあらかじめ計画しておくことが重要でした。スケジュールを細かく立てたおかげで、巡視や介助に抜け漏れがなく、安心して勤務を終えられました。

メリットしかない夜勤に関するよくある質問

夜勤について調べると、必ずといっていいほど「体に悪い」「家族との時間が減る」といった反対意見が出てきます。ここでは、読者が気になりやすい疑問に、私の経験をもとにお答えします。

- Q. 夜勤は体に悪いのでは?

- Q. 家族との時間が減る?

- Q. 夜勤ではスキルが伸びないのでは?

- Q. 日勤に戻したくなったら?

Q. 夜勤は体に悪いのでは?

A. リスクはある→“仕組み化”で最小化

確かに夜勤をすることでリスクはあります。しかし、私の経験では “仕組み化”次第で負担を大きく減らせる ことがわかりました。

- 就寝前3時間はカフェインを控える

- 遮光カーテン・耳栓・アイマスクで睡眠環境を整える

- 夜勤中は15〜20分の仮眠をルール化する

これを徹底してから、夜勤明けの頭痛やだるさが減り、日中でもしっかり眠れるようになりました。

Q. 家族との時間が減る?

A. 設計次第でむしろ増えるケースもあります。

夜勤は昼間に時間を使えるので、学校行事や通院に合わせやすいのが大きなメリットです。

私自身も、子どもの授業参観や病院の付き添いにスムーズに参加できるようになり、「日勤だけより家族との時間を確保できている」と実感しています。

Q. 夜勤ではスキルが伸びないのでは?

A. 夜勤特有の判断・優先順位は伸びる

夜勤では少人数で病棟や施設を守るため、判断力・観察力・優先順位付けが鍛えられます。例えば急性期の夜勤では、同時に複数の患者対応が必要な場面も多く、どの業務を最優先にするか瞬時に決める力が自然と身につきました。

これらのスキルは日勤帯の多忙な業務でも役立っています。

Q. 日勤に戻したくなったら?

A. 理由を整理して、段階的に調整すればOKです。

「家庭の事情で」「体調面で」など、しっかり理由を伝えれば、シフト調整や日勤専従への変更は可能です。

私の周りでも「子育てで夜勤が難しい」という理由で日勤に移った同僚がいました。無理に続けるのではなく、ライフステージに合わせて働き方を変える柔軟さが大切です。

夜勤がキツいなら、無理に続けなくてOKです。夜勤なし・回数少なめの求人に切り替えるだけでラクになります。

まとめ:夜勤メリットを最大化する3ステップ

夜勤は工夫次第で「メリットしかない」と言えるほど大きな利点があります。ただし、そのメリットをしっかり享受するためには、事前の準備と働き方の工夫が欠かせません。

最後に、私が実際に意識している「夜勤メリットを最大化する3つのステップ」をまとめます。

1. 環境を整える

- 遮光カーテンや耳栓、アイマスクで 昼間でも熟睡できる環境を作る

- 室温・湿度を一定に保ち、眠りやすい寝具を選ぶ

- 家族の協力を得て、就寝中は静かな環境を確保する

睡眠環境が整わないと、どんなに頑張っても夜勤はつらく感じます。まずは「眠れる環境」を最優先に考えましょう。

厚生労働省「Good Sleepガイド」では、睡眠の質を高めるために「光・温度・音に配慮した、良い睡眠のための環境づくりを心がけましょう」と推奨されています。

2. ルーティンを固定化する

- 就寝前3時間はカフェインを取らない

- 夜勤中は15〜20分の仮眠をルール化する

- 起床後は朝日や強い光を浴び、体内時計をリセット

- 食事は軽め&時間を決めて、胃腸に負担をかけない

「その都度」ではなく、自分なりの決まりごとを作ることで、体調管理がぐっとラクになります。

※厚生労働省「Good Sleepガイド」では、夕方以降のカフェイン摂取は睡眠の妨げになるため控えるようにと明記されています。

※厚生労働省所管「なぜ睡眠が必要なの?」(協会発行)は、寝る3時間前までに食事を済ませることが理想とされ、カフェイン(コーヒー・紅茶など)も避けるべきと記載されています。

※「健康づくりのための睡眠指針 2014」(厚生労働省)にも、朝の一定時刻に起床し、太陽光を取り入れることで入眠時刻が安定すると記されています。

3. 戦略的に働く

- 夜勤の回数やバイトを調整し、収入を計画的に増やす

- 通勤時間や職場の体制も考慮して「無理のない夜勤環境」を選ぶ

- 夜勤経験をキャリアのアピールポイントにして、昇進・転職でもプラスに活かす

「なんとなく夜勤をやる」ではなく、目的を持って戦略的に活用することで、夜勤の価値は何倍にも膨らみます。

最後に

私にとって夜勤は、収入・自由時間・人間関係・スキルのすべてで大きなプラスとなり、「メリットしかない」と断言できる働き方でした。もちろんリスクはゼロではありませんが、環境を整え、ルーティンを決め、戦略的に働くことで、そのリスクは最小限に抑えられます。

夜勤を続けるか悩んでいる方、これから挑戦しようとしている方は、ぜひこの記事を参考にして、自分に合った夜勤スタイルを見つけてください。

コメント